Qu’est-ce que la prosopagnosie ?

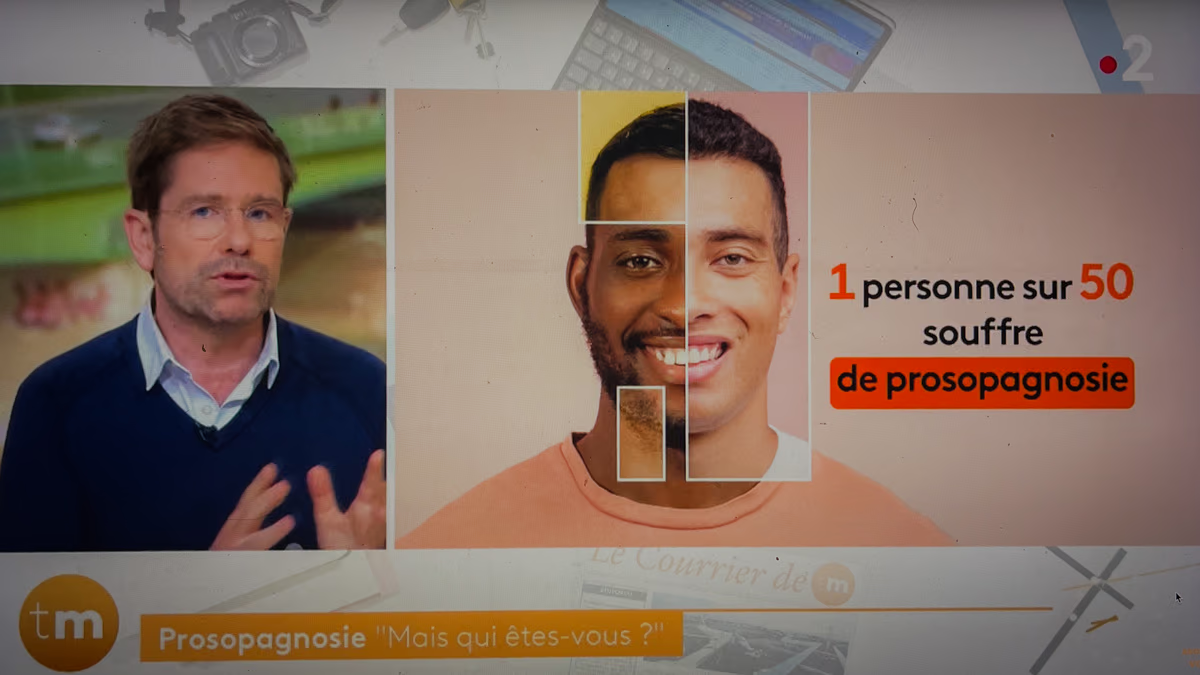

La prosopagnosie est un trouble neurologique qui empêche de reconnaître les visages. Courant, il touche entre 2 % et 3 % de la population1.

Pourtant, il est peu connu, car les personnes concernées en ignorent l’existence, ou préfèrent n’en parler que dans leur cercle proche.

Les personnes prosopagnosiques voient les visages, reconnaissent les émotions, mais ne parviennent pas à lier ces informations à une identité. En clair, le visage est perçu… mais il ne « dit rien ».

Pour compenser, le cerveau des personnes prosopagnosique met en place des stratégies de contournement : se souvenir des voix, mémoriser les coupes de cheveux, la démarche, la silhouette, les bijoux…

Ces éléments permettent alors d’identifier les personnes sans utiliser le visage.

Mais ces stratégies ont leurs limites. Il devient plus difficile de reconnaître quelqu’un :

-

quand la relation est récente,

-

quand la personne se trouve dans un contexte inhabituel (nouvel endroit, nouvelle tenue),

-

ou dans des environnements où les repères sont brouillés : uniformes, soirées déguisées, événements festifs.

Il peut aussi être compliqué de suivre certaines séries ou films, surtout lorsque les personnages ont des coiffures similaires ou changent fréquemment de look.

La prosopagnosie n’est pas une maladie, mais une manière différente de reconnaître les gens. Elle peut être vécue comme un handicap invisible, ou comme une singularité à apprivoiser.

Ce trouble ne se soigne pas 2, mais le comprendre permet d’adopter des stratégies efficaces pour mieux s’orienter dans les relations sociales et reconnaître les autres autrement.

Histoire et étymologie

Un trouble ancien, un nom récent

La prosopagnosie n’est pas un trouble nouveau. Des témoignages de personnes incapables de reconnaître les visages existent depuis l’Antiquité — bien avant que la science ne sache l’expliquer.

Mais c’est en 1947 que le neurologue allemand Joachim Bodamer donne un nom à ce trouble. Il décrit alors le cas d’un patient devenu incapable de reconnaître les visages, y compris ceux de ses proches, à la suite d’une lésion cérébrale. Il parle pour la première fois de “prosopagnosie”, du grec prosôpon (visage) et agnôsia (absence de connaissance).

Il faudra ensuite attendre la fin du XXe siècle, avec les progrès en neuroimagerie, pour que la prosopagnosie soit vraiment étudiée en détail. On découvre alors qu’il existe aussi des formes congénitales (présentes dès la naissance), sans lésion apparente, et que le trouble est beaucoup plus fréquent qu’on ne le pensait.

Aujourd’hui la recherche avance, et les témoignages se multiplient.

Tu croises quelqu’un...

et là, écran bleu : impossible de savoir qui c’est.

Pas de panique, on a la solution haute technologie de 1985 : Un petit pin’s stylé qui dit au monde.

“Si je ne te reconnais pas,

c’est pas toi… c’est mon cerveau.”

Des personnalités publiques témoignent

Quand des artistes, des scientifiques ou des figures médiatiques disent publiquement être prosopagnosiques, cela nous aide on se sent plus légitime et crédible pour l’expliquer a nos proches.

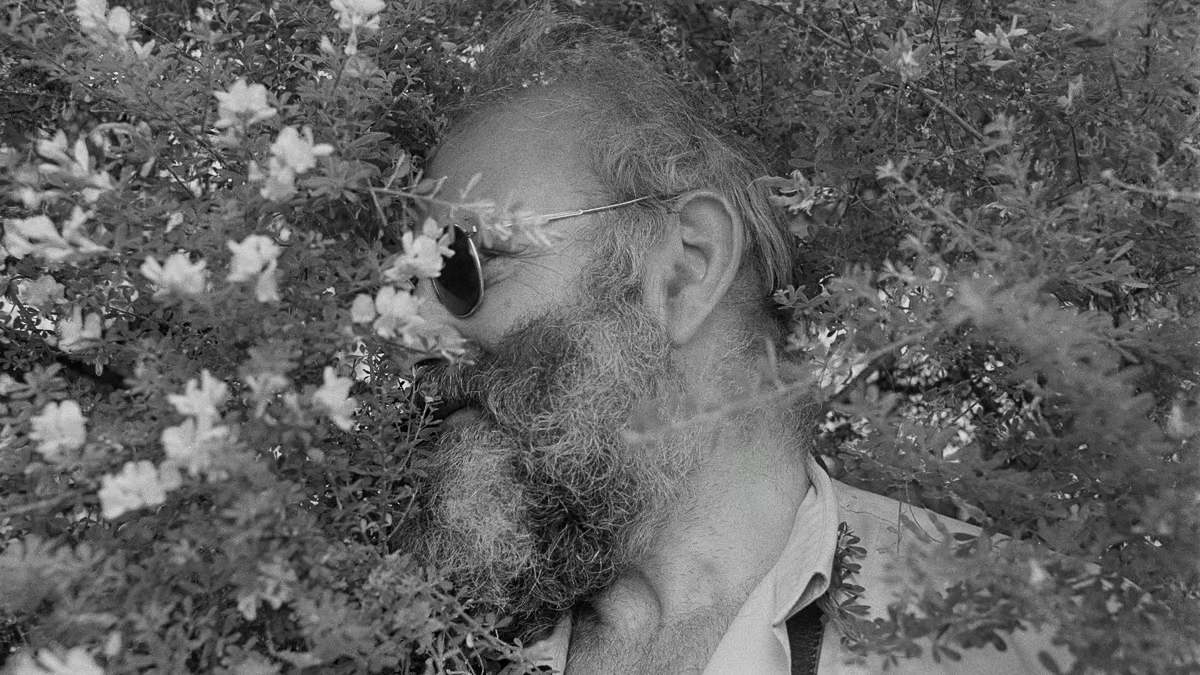

Mon problème ne concerne pas seulement mes proches, mais aussi moi-même … Il m’est arrivé de m’excuser après avoir failli bousculer un grand homme barbu, pour réaliser que ce grand homme barbu, c’était moi, dans le miroir...

Billets d’humeurs

Pourquoi suis-je prosopagnosique ?

Une zone hyper spécialisée… et parfois surdouée

La FFA est l’une des zones les plus spécialisées du cerveau humain.

Certaines personnes possèdent une FFA particulièrement performante : on les appelle des super-facereaders ou super-recognizers (ou super-physionomistes en français).

Ces individus reconnaissent des centaines voire des milliers de visages, même après une brève rencontre, et sont parfois recrutés dans des domaines comme :

-

la police ou la sécurité,

-

la douane ou les services de renseignement,

-

les RH ou la psychologie sociale.

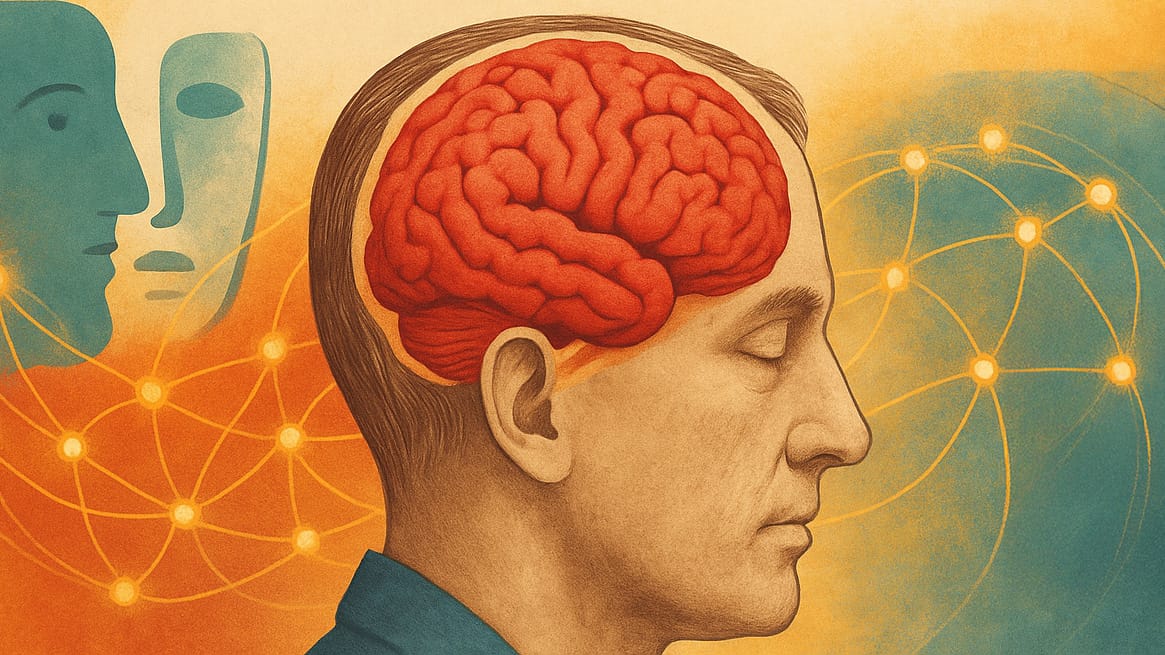

La prosopagnosie est liée à un dysfonctionnement dans une zone très spécifique du cerveau, située dans le lobe temporal : la circonvolution fusiforme, aussi appelée gyrus fusiforme.

À l’intérieur de cette région se trouve une petite aire très spécialisée, que les neuroscientifiques appellent la Fusiform Face Area (FFA) 3 — littéralement, la “zone des visages”. C’est le centre de traitement des visages humains. Elle joue un rôle fondamental dans notre capacité à reconnaître les gens à partir de leur visage.

Une mini-équipe de neurones pour cartographier les visages

La FFA est composée d’un petit groupe de neurones extrêmement spécialisés — on parle parfois d’environ 120 neurones-clés, même si ce chiffre peut varier selon les études.

Ces neurones créent une “maquette fil de fer” du visage : ils analysent les proportions entre les yeux, le nez, la bouche, les distances, les angles, la symétrie… afin de construire une représentation stable de chaque visage.

Cette cartographie permet au cerveau :

-

de reconnaître un visage même si on le voit sous un autre angle (profil, contre-plongée, etc.),

-

même si la distance change (de loin ou de près),

-

et même si la personne a vieilli (car les proportions fondamentales changent peu avec l’âge).

Chez les personnes prosopagnosiques, la FFA fonctionne mal, ou n’est pas activée.

Depuis quand suis-je prosopagnosique ?

La prosopagnosie peut apparaître à la suite d’une lésion cérébrale (après un AVC, un traumatisme crânien…) ou dans le cadre d’une maladie neurodégénérative, mais ces formes restent relativement rares.

Le plus souvent, elle est présente dès la naissance : on parle alors de prosopagnosie développementale.

Beaucoup de personnes ne découvrent leur trouble qu’à l’âge adulte, car elles ont appris à compenser sans même s’en rendre compte — en s’appuyant sur la voix, la démarche, la coiffure ou les habitudes des gens.

Historiquement, le trouble a d’abord été décrit chez des soldats blessés pendant la guerre. Ce n’est que plus tard que les chercheurs ont reconnu qu’il pouvait aussi exister sans lésion, dès la naissance.

À savoir

Le professeur Bruno Rossion, spécialiste de la reconnaissance faciale, considère avec raison que ces difficultés d’ordre développemental devraient plutôt porter le nom de prosopdysgnosie — par analogie avec la dyslexie (différente de l’alexie).

Note personnelle : on a déjà mis du temps à faire entrer “prosopagnosie” dans les conversations… pas sûr qu’on ait envie de repartir à zéro avec “prosopdysgnosie”. Déjà que personne ne retient le premier mot du premier coup

Prosopagnosie développementale (ou congénitale)

Présente dès la naissance sans lésion cérébrale apparente, elle semble avoir une origine génétique et se manifeste dès l’enfance. Les individus concernés n’ont jamais eu une capacité normale à reconnaître les visages.

Prosopagnosie acquise

Elle survient après une lésion cérébrale due à un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou des maladies neurodégénératives. Cette forme apparaît généralement soudainement chez une personne qui n’avait pas de problèmes de reconnaissance faciale auparavant.

Prosopagnosie progressive

Cette forme est liée à une maladie neurodégénérative, comme la maladie d’Alzheimer ou certaines atrophies temporales.

Ici, les réseaux neuronaux impliqués dans la reconnaissance faciale se dégradent progressivement.

Comment savoir si je suis vraiment prosopagnosique ?

Peut-être que vous n’êtes pas un·e éternel·le étourdi·e. Peut-être que vous êtes plus qu’un “mauvais physionomiste”. Peut-être que vous vous intéressez sincèrement aux autres… mais que votre cerveau ne parvient tout simplement pas à associer un visage à une identité.

Ces tests en ligne rapides peuvent offrir un premier repérage.

⚠️ Ces tests comportementaux ne sont pas des diagnostics médicaux. Ils sont moins précis que des examens électrophysiologiques, qui constitueraient de meilleurs marqueurs. Mais ils ont l’avantage d’être gratuits, accessibles, et :

-

ils aident les personnes prosopagnosiques à mettre des mots sur leur vécu,

-

et à reconnaître comme des stratégies ce qui leur semblait être de simples “astuces” (identifier une voix, une démarche, un bijou, une posture…).

Si vous êtes sûr·e d’être prosopagnosique (ou au contraire de ne pas l’être), passer ces test nous est utile afin de les étalonner afin de les rendre plus fiables.

Test de détection de la prosopagnosie

Ce test repose sur une vingtaine de questions inspirées de situations du quotidien, construites à partir de témoignages de personnes prosopagnosiques.

À la fin du test, vous obtiendrez un score que vous pourrez comparer aux résultats moyens de personnes qui se déclarent prosopagnosiques et de celles qui ne le sont pas.

- En dessous de 32 points : il est très peu probable que vous soyez prosopagnosique

-

Au-delà de 37 points : la prosopagnosie est probable.

-

Au-delà de 45 points : elle devient quasi certaine.

-

Entre 32 et 37 points : les résultats ne permettent pas de trancher clairement.

Vous pouvez consulter les résultats comparatifs

Le test d’auto-évaluation de la prosopagnosie en 20 questions (PI20)

Le PI20 est un outil d’auto-évaluation simple, composé de 20 affirmations auxquelles vous pouvez répondre selon votre ressenti.

Un score supérieur ou égal à 65 peut indiquer une probabilité importante d’être concerné·e par la prosopagnosie développementale.4

Ce test a été créé par une équipe de chercheurs anglais afin d’évaluer la présence et l’intensité des traits liés à la prosopagnosie développementale (la difficulté à reconnaître les visages, présente depuis l’enfance).

Il s’intitule : The Twenty-item Prosopagnosia Index (PI20).5

Test de reconnaissance des visages de Cambridge

(Cambridge Face Memory Test – CFMT)

Ce test mesure la capacité à apprendre et à reconnaître des visages inconnus. Il est largement utilisé pour diagnostiquer la prosopagnosie développementale.

Le score moyen à ce test est d’environ 80 % de bonnes réponses chez les adultes.

Un score inférieur ou égal à 60 % peut indiquer une cécité des visages

Test de reconnaissance de visages célèbres

Ce test, en anglais, consiste à identifier des personnalités publiques anglo-saxonnes (acteurs, chanteurs, figures politiques, etc.), ainsi que des personnes leur ressemblant.

Il vise à évaluer la capacité à reconnaître des visages connus.

⚠️ Limites : Ce test n’est pertinent que pour les adultes ayant une bonne culture anglo-saxonne. Il peut donc être faussé si l’on ne connaît pas les célébrités présentées.

Les tests en ligne ne sont qu’un indicateur : ils ne remplacent pas un diagnostic médical.

Si leurs résultats vous interpellent, parlez-en à votre médecin : il/elle pourra vous orienter vers un·e neuropsychologue ou un·e autre professionnel·le compétent·e à même de réaliser une évaluation clinique et, si nécessaire, un diagnostic.

Diagnostiquer la prosopagnosie

Test de perception des visages de Benton

(Benton Facial Recognition Test – BFRT)

Ce test consiste à faire correspondre différents visages présentés sous des angles, des expressions ou des éclairages variés, afin de tester la capacité de perception visuelle des traits faciaux sans interférence d’autres éléments (cheveux, vêtements, voix, etc.).

Le BFRT est édité par l’éditeur spécialisé PAR, Inc. et classé « Qualification Level C », c’est-à-dire réservé aux cliniciens / neuropsychologues et autres professionnels dûment qualifiés.

Le BFRT est un test clinique payant, non disponible en libre accès : il s’achète chez des éditeurs spécialisés

IRM fonctionnelle (fMRI)

Dans certains cas rares, une IRM fonctionnelle (fMRI) peut être réalisée pour observer l’activité du cerveau, notamment dans la région fusiforme, une zone impliquée dans la reconnaissance des visages.

Ce type d’imagerie permet de voir si cette zone s’active normalement lorsque la personne regarde des visages.

Ce test est coûteux et n’est généralement proposé que dans un contexte médical spécifique, par exemple chez des personnes ayant perdu la capacité de reconnaître les visages à la suite d’un traumatisme crânien ou d’un accident vasculaire cérébral.

Qui est habilité à effectuer un diagnostique ?

Le diagnostic de la prosopagnosie doit être réalisé par des professionnels de santé qualifiés, spécialisés dans les troubles neurologiques et cognitifs. Les spécialistes habilités à effectuer les tests de reconnaissance faciale comprennent :

Neurologues : Ces médecins sont spécialisés dans les maladies du système nerveux. Ils peuvent déterminer si la prosopagnosie est due à une lésion cérébrale ou à une autre condition neurologique sous-jacente.

Neuropsychologues : Spécialisés dans l’étude des relations entre le cerveau et le comportement, les neuropsychologues sont formés pour administrer des tests neuropsychologiques spécifiques, comme le CFMT ou le BFRT. Ils évaluent les fonctions cognitives, y compris la reconnaissance faciale, et identifient les éventuels troubles.

Psychologues cliniciens : Ils peuvent contribuer au diagnostic en évaluant l’impact psychologique et social de la prosopagnosie. Bien qu’ils ne soient pas toujours spécialisés en neuropsychologie, ils peuvent effectuer certains tests et orienter vers des spécialistes si nécessaire.

Orthophonistes : Dans certains cas, notamment lorsqu’il existe d’autres troubles cognitifs associés, les orthophonistes peuvent participer à l’évaluation des capacités de reconnaissance.

Actualité de la prosopagnosie

Recherche, témoignages et initiatives, sorties de livres ou de films, initiatives de sensibilisation…

Témoignages : mettre des mots sur l’invisible

Les définitions scientifiques donnent des repères… mais ce sont les récits personnels qui révèlent la réalité du quotidien.

Ces témoignages sont parfois drôles, souvent touchants, parfois angoissants. Ils montrent comment chacun·e invente ses propres stratégies pour vivre avec la “cécité des visages”.

Plus de 90 % des personnes prosopagnosiques disent avoir découvert leur trouble en se reconnaissant dans les récits des autres.

C’est pourquoi vos témoignages sont si précieux : nous en avons déjà reçu plus d’une soixantaine, et chaque nouveau récit aide d’autres personnes à mettre des mots sur ce qu’elles vivent.

Alors, continuez à nous écrire : vos histoires comptent.

Soigner la prosopagnosie ?

La prosopagnosie est un trouble neurologique, pas une maladie. Une maladie peut se soigner ; un trouble, lui, est souvent lié à un câblage cérébral différent. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement ponctuel, mais d’une autre manière pour le cerveau de traiter certaines informations.

Il n’existe aucun traitement médicamenteux ni thérapie de rééducation qui permette d’apprendre à reconnaître les visages 6

Soyez vigilant face aux thérapies dites « alternatives » : La kinésiologie, l’hypnose, la sophrologie, l’acupuncture, l’homéopathie, la lithothérapie, le reiki, le magnétisme, l’aromathérapie, la naturopathie, la médecine énergétique, la chiropractie, l’iridologie, la phytothérapie, la chromothérapie, la radiesthésie, les thérapies quantiques, l’harmonisation des chakras n’ont jamais prouvé scientifiquement leur efficacité sur la prosopagnosie.

Ce que vous pouvez faire : Apprendre à reconnaître vos stratégies de compensation. En les conscientisant, vous pouvez les renforcer et mieux les utiliser dans votre quotidien.7

Impact sur la vie quotidienne

La prosopagnosie à souvent un impact sur la vie sociale et professionnelle. Les personnes atteintes peuvent ressentir de l’anxiété dans les interactions sociales, craignant de ne pas reconnaître des amis, des collègues ou des membres de la famille. Cela peut entraîner un sentiment d’isolement ou de frustration.

De plus, elles sont souvent perçues comme inattentives ou désintéressées envers les autres, ou encore comme des gaffeurs qui donnent la mauvaise information à la mauvaise personne. Cette perception peut encourager un sentiment d’introversion, amenant les personnes prosopagnosiques à limiter leurs interactions sociales pour éviter les malentendus ou les situations embarrassantes.

Il est important de comprendre que ces comportements ne reflètent pas un manque d’intérêt, mais sont des conséquences directes du trouble. Une sensibilisation accrue de l’entourage peut aider à créer un environnement plus compréhensif.

Adaptation et stratégies pour compenser

Être prosopagnosique ne signifie pas être incapable de reconnaître les gens, mais ne pas utiliser le visage comme repère principal. Le cerveau s’adapte et développe d’autres compétences. Beaucoup de personnes concernées deviennent très attentives aux détails fiables qui distinguent chacun.

Voici des stratégies simples que vous pouvez mettre en place :

S’appuyer sur des indices non faciaux

Apprenez à reconnaître les personnes grâce à leur voix, leur posture, leur démarche, leurs vêtements, leurs coiffures, leurs lunettes, leurs tatouages ou tout autre élément distinctif. En se concentrant sur ces détails, il est possible d’identifier les individus sans avoir recours à la reconnaissance faciale.

Communiquer avec l’entourage

Informez vos amis, votre famille et vos collègues de votre trouble afin qu’ils comprennent vos difficultés. Leur soutien peut être précieux, surtout lorsqu’ils peuvent vous aider à identifier les personnes dans des environnements sociaux.

Se préparer à l’avance

Avant de participer à un événement, renseignez-vous sur les personnes que vous pourriez rencontrer. Obtenir la liste des invités ou consulter les profils sur les réseaux sociaux peut rendre la tâche moins difficile et vous aider à gérer les interactions sociales.

Échanger avec d’autres personnes concernées

Rejoindre des groupes de soutien ou des communautés en ligne dédiées à la prosopagnosie permet de partager des expériences et des conseils pratiques. Ces échanges peuvent offrir du réconfort et des stratégies supplémentaires pour mieux vivre avec le trouble.

Ce sont justement ces stratégies de compensation qui expliquent pourquoi de nombreux prosopagnosiques n’ont pas conscience de leur trouble. Si vous êtes prosopagnosique, vous avez probablement développé vos propres astuces — que vous pouvez aussi partager ici.

Les rendre conscientes permet de les rendre plus efficaces… et peut être de diminuer le stress.

Transformer la différence en ressource

La prosopagnosie n’empêche pas d’identifier les gens — elle pousse simplement à s’appuyer sur d’autres repères que le visage. Beaucoup de personnes concernées développent, avec le temps, une curiosité du détail et une mémoire des interactions qui privilégient ce qui compte dans la relation (ce qu’on a vécu/dit/fait ensemble) plutôt que des critères d’apparence. Dans les entretiens cliniques, elles décrivent un recours accru à la voix, à la démarche, aux habitudes vestimentaires, au contexte (lieu, rôle, horaires) et aux signaux non verbaux (posture, gestuelle) — autant d’indices qui deviennent des repères fiables au quotidien. 8

Sur le plan cognitif, la recherche montre que la reconnaissance d’une personne peut passer par d’autres canaux que le visage (nom, voix, informations biographiques). Les modèles de référence soulignent cette multiplicité des voies d’accès à l’identité : on peut très bien “savoir qui est qui” en consolidant les souvenirs d’épisodes partagés et les indices contextuels, même si le visage “ne dit rien”. 9

Enfin, certaines personnes prosopagnosiques rapportent moins s’attarder sur l’âge perçu, l’origine apparente ou d’autres traits faciaux, ce qui peut favoriser des liens centrés sur la qualité des échanges plutôt que l’apparence. Côté données, les résultats sur l’estimation de l’âge sont mitigés (pas toujours de différence nette avec les témoins), ce qui invite à rester nuancé : l’atout n’est pas une “meilleure” vision sociale, mais une autre manière d’être attentif·ve. 10

En bref : la prosopagnosie ne “donne” pas automatiquement des capacités supérieures ; elle réoriente l’attention. Avec l’expérience, beaucoup deviennent particulièrement vigilant·es aux détails stables, à la dynamique des rencontres et aux signaux non verbaux, ce qui peut enrichir la relation malgré (et parfois grâce à) l’absence de repère facial.